|

ANTIQUE JAPANESE

RADIO/日本の古いラジオ

|

written by Koji

HAYASHI, Ibaraki JAPAN

|

|

Mini-Museum of

Japanese Radios/日本のラジオのミニ博物館

|

|

Page-Europe2. Rimlock Radio

Tubes/リムロックラジオ管 -Suvenieer from the Netherlands in

2000/1985

3rd Edition

(2006.10.31)-(2011.8.20)-(2013.5.6)

HomePageVT/Radio_Tube_6ER.html

(Note) File name was changed

from Radio_tube_Europe2 to Radio_Tube_6ER at

(2011.8.20).

HomePageVT/Radio_Tube_6ER.html

(Note) File name was changed

from Radio_tube_Europe2 to Radio_Tube_6ER at

(2011.8.20).

About Rimlock

1. History of Rimlock

Tube/リムロック管の歴史

私はオランダ贔屓(びいき)なので,オランダPhilipsのリムロック管には大層興味があります。

リムロック管については,日本では1970年代に真空管アンプで有名な浅野勇さんがロクタル管とリムロック管という記事(続魅惑の真空管アンプ,その歴史・設計・製作(誠文堂新光社,1975))を書かれており,私もこれによりその存在を初めて知りました。最近では,ニュージーランドのJ.

Stokesが著書"70Years of radio Tubes and

Valves(1982)"で,ミニアチュア管の章でリムロック管を取り上げています。1947年のWireless

WorldのニュースをもとにイギリスのMazdaとMullardとMazdaが1947年にリムロック管を発表したという記事を書いており,サンプルとして,Philips-MiniwattとMullard,

Ediswan-Mazdaの10本を紹介しています。さらに,無線と実験誌にクラシックバルブを連載していた大塚久さんは,最終回の1994年1月号にリムロック管を取り上げ,J.

Stokesの記事を引用して,Philips, Mullard, Telefunken,

Mazda-Ediswanのサンプルを紹介しています。また,インターネットでは岡田章さんが,真空管の標本箱において,リムロック管を特集(現在まで写真だけ)しています。

私はPhilipsの球には興味がありますが,著名な古典管はおろか最近の球ですら高価なのでほとんどサンプルはもっていません。かわりに文献を入手しました。図書館ではPhilipsのTechnical

Reviewが読めますし,Philipsのマニュアルはオランダの友人にTU-Delft(デルフト工科大学)の図書館で探してもらいました。Philipsはリムロック管の開発について英語論文を出ていますが,残念なことに,J.

Stokesさんはそれを見ていなかったようです。

オランダPhilipsは,第2次大戦が終わってまもない1946年に,直径22mmで8本足の全ガラス管のミニアチュア管,リムロック管(今日では欧州ミニアチュア管)を発表しました。これは戦前に開発した直径32mmで8本足,ならびに直径34mmで9本足のキーバルブ(今日では欧州ロクタル管)に次ぐもので,PhilipsではそれぞれA,

B, Cシリーズと呼んでいました。

Philipsのリムロック管は,短波やテレビなどのVHFに使用でき,廉価でかつ安定した品質の球を開発することを目的に開発されたもので,米国RCAが戦前に開発した7ピンのミニアチュア管の発展型と見ることができましょう。足を8ピンとした理由はラジオ受信機に必要な真空管の足が最大8本であったこと(欧州周波数変換管はECH21などのように8本足が不可欠でありました),また外径を22mmとしたのは,普通のラジオ受信機のオーデイオ用5極出力管の全電力損失14W下で温度上昇の危険性が回避できるサイズとして決められたもので,欧州が得意とする高gm型の出力管を作るためでもありました。確かに米国の7ピンミニアチュア管のサイズでは,1945年末にRCAが発表した米国型の周波数変換用7極管6BE6が,またビーム出力管6AQ5があり,後に世界標準となりましたが,この直径17mmの規格では欧州型ラジオ管の遺産を継承させられません。1946,

7年頃になってリムロック管と同じ外径を持つ9ピン・ミニアチュア管(NOVAL,

直径21mm)が米国で誕生しましたが,全ガラスののっぺらぼーであり,高周波遮蔽の徹底と出力管の熱損失の観点から最大限に出力を絞り出すという概念のうえに立った設計思想の点では米国よりも欧州Philipsに部があったように思えます。ただ,残念なことにリムロック管の世界制覇は夢と消え,平凡な米国型9ピン・ミニアチュア管(NOVAL管)が後に世界標準となりました。しかし,Philipsは経済戦略を考慮してか1940年代末にリムロック管から米国型9ピン・ミニアチュア管に路線変更し,優れたTV管やオーディオ管を開発したことが,米国型9ピン・ミニアチュア管を世界標準化したことにつながったともいえましょう。

欧州のリムロック管はロクタル管と同じ考え方で高周波向きには下部にシールド用金属シェルを付けることができるので外部シールド不要ですが,米国9ピンミニアチュア管は金属シェルを付けない代わりに9ピンとしたようです。したがって,シールド不要の低周波の応用ではリムロック管よりもバラエティが広がったようです。米国での9ピンミニアチュア管は始め,複合管12AT7等の双3極管を詰め込むために応用され,パワー管や高gm管の開発は実はPhilipsがリムロック管から米国型9ピン・ミニアチュア管への切替戦術を行ったことにより欧州主導で進められたのも歴史の事実でした。

リムロック管は1946年から1950年代初頭までオランダ,イギリス,ドイツなど欧州で一時期精力的にシェアを伸ばしましたが,その後,米国形のミニアチュア管が主流となった事実を察知した開発元のPhilipsが,世界制覇に向けてテレビ用の新型管の開発を9ピンミニアチュア管に切り替えたことにより,1950年代後半には使われなくなりました。

2. Variation of Rimlock

Tubes/リムロック管の色々

浅野勇さんのロクタル管とリムロック管という記事は良くまとめられていますが,少し誤りが見られます。「通信機用あるいは業務用として開発したのが最初ですが,後に家庭用ラジオ受信機やオーデイオ・アンプにも利用されて」という点。リムロック管は始めから民生用としての廉価な球という狙いがあり,現に1946年の段階でトランスレス5球スーパ用のシリーズ球が開発され,またすぐにラジオ受信機が製造されました。もう1点,「(ロクタル管は米国で)約100品種に近いものが製造され,...リムロック管の種類についてはロクタル管とほぼ同じ程度といえます」という記述ですが,どうもリムロック管の品種を数えるとそれほど多くないようです。30種程度と思われます。

下の表にリムロック管の品種を挙げました。1つの球が7つの顔を持つ男よろしくまるで詐欺師のように様々な名前を持っています。欧州大陸では戦前に有力メーカであったオランダPhilipsとドイツTelefunkenが真空管の名称制度を造り(今日ではこれを欧州名といっている),共通して使用したので,その傘下にあった各国の会社を含めて欧州名の球はオランダ,ドイツ,イギリス,フランス,その他周辺各国と,オーストラリアやニュージーランドでも使われました。一方,イギリスでは,いろいろな有力な管球メーカが林立し,戦後も主義主張を曲げずに自社独自の名前を付けました。フランスもPhilips系の会社がありましたが独自の名称を付ける会社がありました。そんな訳で名称だけは実に多いのです。リムロック管はその他に米国でもRETMA(EIA)登録されて米国名をもっていますが,実際に製造した米国メーカはないと思われます。

List of Rimlock

Tubes

|

Mullard/ Philips Telef

|

Date Purpose

|

France Mazda

|

British Mazda/ Edswan

|

Marconi GEC

|

Cossor

|

Tungs-ram/

USA (EIA)

|

British CV number

|

|

ECH41

UCH41

|

1946/47 Triode Hexode Frequency Changer

|

CF61

CF141

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

|

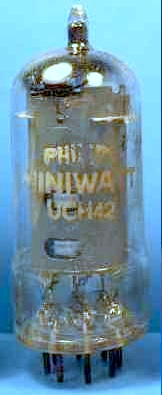

ECH42

UCH42

|

1948 Triode Hexode Frequency Changer

|

-

-

|

6C9, 6C10

-

|

X150

X142

|

62TH

141TH

|

6CU7

14K7

|

CV3888

|

|

-

-

|

Frequency Changer

|

|

6C11

10C2

|

|

|

|

|

|

ECH43

UCH43

|

Frequency Changer

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EF40

|

1948 AF Pentode

|

|

|

|

|

|

|

|

EF41

UF41

|

1946/47 Variable mu RF Pentode

|

HF61

HF121

|

6F15,16

10F9

|

W150

W142

|

62VP

121VP

|

6CJ5

12AC5

|

CV3886

|

|

EF42

UF42

|

1948/1951 RF Pentode with High gm

|

HF62

|

6F13

|

Z150

|

-

|

-

|

|

|

EF43

UF43

|

RF Pentode?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EAF41

UAF41

|

1946 Diode Variable mu Pentode

|

D61

D121

|

-

-

|

-

-

|

-

-

|

-

-

|

CV3883

|

|

EAF42

UAF42

|

1948 Diode Variable mu Pentode

|

-

-

|

-

-

|

WD150

WD142

|

-

-

|

6CT7

12S7

|

|

|

EA40

EB40

|

-

1949 Double Diode

|

|

|

|

|

|

|

|

EB41

UB41

|

1949 Double Diode

|

|

|

|

|

|

|

|

EBC41

UBC41

|

1948 Double Diode Triode

|

-

-

|

6LD3

10LD3

|

DH150

DH142

|

62DDT

141DDT

|

6CV7

14L7

|

CV3882

|

|

EQ40

|

FM Detector (Enneode)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EL41

|

1948 Output Pentode

|

BF61

|

-

|

N150

|

67PT

|

6CK5

|

CV3889

|

|

-

|

Output Pentode

|

|

10P13

|

N145

|

|

|

|

|

UL41

|

1946 Output Pentode

|

BF451

|

10P14

|

N142

|

451PT

|

45A5

|

|

|

EL42

|

1948 Low consumption Output Pentode

|

BF62

|

-

|

N151

|

-

|

-

|

|

|

EL43

|

Video Amp

|

|

|

|

|

|

|

|

UL43

|

(Sweep?)

|

|

|

|

|

|

|

|

EL44

|

Video Amp

|

|

|

|

|

|

|

|

UL44

|

Line Time Base Amp (Sweep)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ECL113

|

Triode Output Pentode

|

|

|

|

|

|

|

|

EC40

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EC41

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ECC40

|

1950 Double Triode

|

AA61

|

|

|

|

|

|

|

ED111

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

GZ40

EZ40

|

1948 Full wave Rectifier

|

V51

V61

|

-

UU9

|

-

U150

|

-

66KU

|

-

6BT4

|

|

|

AZ41

|

1948 Full wave Rectifier

|

VZ41

|

|

|

|

|

|

|

GZ41

EZ41

|

1944 Car radio

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

CV3892

|

|

UY41

|

1946 Half wave Rectifier

|

-

|

U404

|

U145,142

|

311SU

|

31A3

|

|

|

UY42

|

1948 Half wave Rectifier

|

|

|

|

|

|

|

|

U30 (octal)

|

1949 Barretter

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Battery Tube

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DK40

|

1948 Octode

|

|

|

|

|

|

|

|

DAF40

|

1948 Diode RF Pentode

|

|

|

|

|

|

|

|

DAF41

|

1949 Diode AF Pentode

|

|

|

|

|

|

|

|

DL41

|

1948 Output Pentode

|

|

|

|

|

|

|

3. Rimlock Tube and

Japanese Radio Receiver/リムロック管と日本のラジオ

リムロック管は,日本には縁の無い物と信じていたら,Philipsと提携していた松下電器が何とリムロック管を使ったラジオを1953年頃に日本国内で販売していたという,信じられない事実があるのだ。資料から分かったが,最近,そのラジオを目出たく入手したので,この目で確かめることができた。米国の真空管店の在庫リストから判断すると,保守球が今でもあり,どうやらこの種のラジオは米国でも販売されていたようである。また,最近,ニュージーランドのラジオ・メーカのリムロック管ラジオを入手した。

Back to TOP

Rimlock for Five Tube Super Radio

U-Series (100mA) from Japanese Matsushita

model PS-71 in 1952

u5[1fM]

u5[1fM]

Philips Miniwatt (made in Holland) Five Tubes

from Matsushita Radio, from left, UY41, UCH42, UF41, UBC41 and UL41.

松下のラジオに使用されていたPhilips(オランダ製)の球

[1fM]

(Base)

[1fM]

(Base)

[1fM]

Base of Rimlock, Philips Miniwatt

[1fM]

Base of Rimlock, Philips Miniwatt

Back to TOP

U-Series (100mA) from NZ EKCO Radio Receiver model

RCX

[1fM]

From left, Philips Miniwatt UY41(Original), Telefunken

UCH42 (Replaced), Philips UF41 (Replaced), Telefunken UBC41

(Replaced) and Telefunken UL41 (Replaced).

[1fM]

From left, Philips Miniwatt UY41(Original), Telefunken

UCH42 (Replaced), Philips UF41 (Replaced), Telefunken UBC41

(Replaced) and Telefunken UL41 (Replaced).

[1fM]

Different side

[1fM]

Different side

[1fM]

Base of Tubes

[1fM]

Base of Tubes

Back to TOP

E-Series (6.3V) from UK Unkonwn Radio

Receiver

E5-1[1fM]

Mullard (British made) Five Tubes, From left, EZ40, ECH42,

EF41, EBC41 and EL41.

E5-1[1fM]

Mullard (British made) Five Tubes, From left, EZ40, ECH42,

EF41, EBC41 and EL41.

E5-2[1fM]

(Different Side)

E5-2[1fM]

(Different Side)

E5-bas[1fM]

(Base)

E5-bas[1fM]

(Base)

Back to TOP

E-Series (6.3V) from NZ EKCO Radio Receiver model

RDG

E-1[1fM]

E-1[1fM]

Five Tubes, from left, Australian Radiotron

6X4(miniature, original), Philips Miniwatt ECH42 (Original), Mullard

EF41 (?), Mullard EBC41 (?) and Telefunken EL41 (Replaced).

E-2[1fM]

(Different side)

E-2[1fM]

(Different side)

E-bas[1fM]

(Base)

E-bas[1fM]

(Base)

Back to TOP

ECH42(6CU7)/UCH42(14K7)

-Triode Hexode Frequency Changer

ECH42/UCH42は周波数変換用の3極6極管で,6.3V用とトランスレス用。リムロック管を発表した1946年当時のがオリジナル周波数変換管はECH41/UCH41(gc=0.5mA/V,

req=170kohm)だったが,その後周波数変換ゲインを50%増強し,等価雑音抵抗を70%低減した本球を発表,これがラジオの標準になった。ECH41/UCH41は内部シールドが無い裸状態だったが,ECH42/UCH42では他の高周波管と同様電極全体をシールド筒で包んだ格好になった。6極部はバリミュー管でもありAGC電圧を加えることができる。動作例では40dB絞れる。6極管ミキサーのグリッド構成は,g1が制御用(受信信号),g2とg4がスクリーン,g3が制御用(局部発振信号)である。6極部のg3はECH41/UCH41と同様に内部で3極部の制御グリッドg1と接続されている。このため,両ユニットを単独で高周波増幅や低周波増幅には利用できないが,低周波増幅ではプッシュプル増幅用の位相インバータに利用できるとある。

6.3V, 0.23A / 14V, 0.1A

(Hexode mixer)

250V, 85V(g2+g4), -2V, 3.0mA, 3.0mA(g2+g4), 1.7Mohm, 0.75mA/V,

req=170kohm

250V, 124V(g2+g4), -29V, -mA, -mA(g2+g4), 5Mohm, 0.0075mA/V

(Triode Amp)

100V, 0V, 10mA, mu22, 2.8mA/V

(Triode Oscillator)

250V, Rg47k, 4.8mA, 0.55mA/V

UCH42の動作例には200V, 170V, 100Vがある。

米国のミキサーは6L7/6SA7/6BE6に見られるように7極管が主流であり,局部発振用グリッド(g3)から見ても5極管を構成するよう設計されているが,欧州では何故か伝統的に4極管が使われてきた。その後,PhilipsはFM放送時代に対応してAM/FM用のミキサー管として5極(7極)構造を,また容器(外囲器)に米国型ミニアチュア管(mT管)を採用したECH81/6AJ8を開発,性能は周波数変換ゲインgcはECH42/UCH42とほぼ同じだが,等価雑音抵抗をさらに25%低減しreq=75kohmとした。

[1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM]

Philips Miniwatt UCH42 (side [LM?] base

TKB *YD), from Matsushita Radio Receiver, 1952.

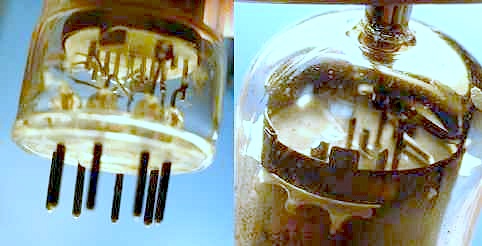

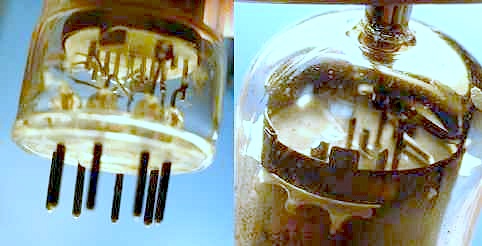

UCH42は上部に3極部,下部に6極部がある。写真左の側面に覗き穴が2つは6極部のプレートが見える。写真中央の側面にの覗き穴には6極部のグリッド巻き線が見える。中央の棒は第3グリッド支柱,左右の棒は第4グリッド支柱である。第1から第3グリッドは普通の5極管と同じ支柱の配列でグリッド巻き線も楕円形であるが,第4グリッドは支柱を4本立てて四角形に巻いているのである。写真右の覗き穴(丸型)には3極部のプレートフィンが見える。下部マイカ板は円形で爪無し,上部マイカ板は,上からシールド環で押さえてシールド筒内部に組み込まれているが,爪が外に突き出る構造としてガラス管壁に接して防震対策としている。シールド筒内部には,さらにもう1枚,上部3極部と下部の6極部との間に円形のマイカ板があり,電極支持の役割を担っている。電極上部には馬蹄形ゲッタ棒がある。ガラスは2枚合わせの筋入りである。

[1fM]

[1fM]

Bottom and Top of Electrode of Philips Miniwatt

ECH42, from Matsushita Radio Receiver,

1952/写真左は6極部の下部マイカ板であり,中央にカソード,その左右に3本のグリッド支柱を数えることができる。さらに第3グリッド支柱の前後に第4グリッド支柱があるのだが,見えるだろうか。写真右は,3極部の上部マイカ板で中央にカソードスリーブ,その左右にグリッド支柱が見える。

ところで,このPhilipsのサンプルのベース(ボタンステム)は,リムロック管としては新型であって,普通の米国型ミニアチュア管(mT管)と同様の造りである。ジュメット線は初期のリムロック管に比べて細く,電極は各引き出し線と上部マイカの爪で支持されている。

[1fP]

[1fP]

Philips Miniwatt ECH42 (made in Holland, base

SH3 Y9E), from NZ EKCO Receiver model RDG.

このサンプルも同様の造りであるが,ガラス管壁の印字スタイルとベース底の文字の位置が異なる。ロット文字(SH3

Y9E)は古くはピンの外周に印字されるのであるが,このサンプルではピン中央に印字されている。ピンの形状も先端が丸くなった。

[1fP]

Mullard ECH42 (1382 3H2 BVA DA), from UK Unkown

Receiver

[1fP]

Mullard ECH42 (1382 3H2 BVA DA), from UK Unkown

Receiver

Mullardのサンプルは製造時期が不明だが1950年代と思われ,上のPhilips製よりも古くかもしれない。ベースは古きリムロック管の特長を持ち,ガラス皿でできたステムをグレーズ(セメント)によりガラス管と接合している。ジュメット線というよりはベースピンがそのままガラス円盤を貫通している。電極はベース部から突き出た2本の支柱により支持され,3枚の円形マイカ板を使用しているがいずれもガラス面とは接してない。これは初期の支持構造である。シールド筒は編み目であるが,初期のPhilipsの電極外観の写真では編み目の無い材質のものが,また電極内部のX線写真では編み目のものが掲載されているので,どちらが古いともいえない。ただし,Mullardは編み目しか作らなかったのかもしれない。

[1fP]

Telefunken UCH42 (made in Germany U 5102210), from

NZ EKCO Receiver model RCX

[1fP]

Telefunken UCH42 (made in Germany U 5102210), from

NZ EKCO Receiver model RCX

Telefunkenのサンプルはぐっと新しい。ゲッタがドーナツ型で1950年代末から60年代と思われる。マイカ板の爪によるガラス管支持は下部マイカと中部マイカの2段になり,防震対策は万全である。それ以外にはこれと言った特長は無い。

[1g7]

[1g7] [1g7]

Telefunken UCH42 (made in Germany U 7016110)

[1g7]

Telefunken UCH42 (made in Germany U 7016110)

もっと新しくなるとシールド筒はアルミ被覆鉄から無垢のニッケル板となる。

Back to TOP

EF41(6CJ5)/UF41(12AC5) -Variable mu RF Pentode

EF41/UF41は高周波増幅,中間周波数増幅用のリモートカットオフ5極管。

6.3V/0.2A, Cin5.3pF, Cout5.9pF, Cgp0.002pF

250V, 250V, Rsg90k, Rk325ohm,

Eg-2.5V, 6mA, 1.7mA, 2.2mA/V, Req6.5k, mu18,

Eg-39V, -mA, -mA, 0.022mA/V, -, -

内容は米国の6BD6/12BD6相当であるが,所要ヒータ電流が30%程度少なく,プレート電流も半分以下と,省電力設計であり,さらにCgpは半分以下で使いやすい。米国型ミニアチュア・ラジオ管は内部にシールド筒を持つが,ベース部が裸のため,安定した増幅のためには外部シールドが必要となる。リムロック管はソケットに短いシールドが付いており,特別なシールドは不要である。

nm3[1fM]

nm3[1fM] [1fM]

Philips Miniwatt UF41 (side [KTX] base Nm3 XD),

from Matsushita Radio Receiver, 1952

[1fM]

Philips Miniwatt UF41 (side [KTX] base Nm3 XD),

from Matsushita Radio Receiver, 1952

このサンプルもベースは皿形ガラス板で,初期のリムロック管の特長を持っている。ただし,最初期はメタル・シェルがある。ガラス管は2枚合わせの筋入り。電極支持は2本の貫通した棒で自立。ゲッタは馬蹄形ゲッタ。外から見える網目は電極のシールド筒で,上下にも円盤状のシールドがあり,外部シールドが不要。プレートは内部に板状のものが2枚ある。電極下部のプレート引き出し線はシールド板で他の電極から隔離されている。

ubc41L

ubc41L R[1fM]

R[1fM]

Philips Miniwatt UF41? (- side - base

Nm3 XD), from Matsushita Radio Receiver, 1952.

実はこの球も松下のラジオのUBC41の場所に入っていた。

ubc41bt[1fM]

Bottom and Top Electrode of Philips Miniwatt UF41?

ubc41bt[1fM]

Bottom and Top Electrode of Philips Miniwatt UF41?

写真左の2極部の下部マイカ上は,まるで5極管のように複雑に電極支柱が並んで見え,どう眺めてもUF41なのだ。出荷時に間違って入っていたのだろうか?それでも聞こえたのだろうか,謎は深まる。

[1fP]

[1fP]

Philips UF41 (made in Holland Nm5 +812 base 1M2

X5K), from NZ EKCO Receiver model RCX

このサンプルは上のサンプルと同様に古いリムロック管の形状を踏襲しているが,ゲッタはドーナツ型で1950年代末から60年代の製造と思われる。

b1g[1fP]

b1g[1fP]

Mullard EF41 (L+1 B1G BVA made in Gt.

Britain), from NZ EKCO Receiver model RDG

このサンプルは,ゲッタが馬蹄形で1950年代の製造と思われる。

qb6[1fN]

qb6[1fN]

Mullard EF41 (1438 ?B6 BVA AA), from UK

Unkown Receiver

このサンプルは,前のサンプルと同じ構造だが,印字面では,BVAマークの左右にA

Aマークがあり,Made in Gt. BriteinとBritish Madeの違いがある。

Back to TOP

EBC41(6CV7)/UBC41(14L7) -Double Diode Triode

EBC41/UBC41は検波と低周波増幅用の双2極3極管。

EBC41(6CV7), 6.3V, 0.23A, (T) Ebmax 300V, ikmax 5mA, Ehkmax 100V

UBC41(14L7), 14V, 0.1A, (T) Ebmax 250V, ikmax 5mA, Ehkmax 150V

(T) 250V, -3V, 1.0mA, gm1.2mA/V, mu70, rp58k

(T) 170V, -1.55V, 1.5mA, gm1.65mA/V, mu70, rp42k

(T) 100V, -1.0V, 0.8mA, gm1.4mA/V, mu70, rp50k

これも3極部はmu70であるから,米国6AT6/12AT6相当である。ただし,内部シールドが付いており,高周波での発振対策は備えは万全である。

[1g7]

[1g7]

Mullard EBC41/6CV7 (P31 B12), obtained recently

このサンプルは,ガラスは2枚合わせの筋入り,ゲッタは馬蹄形である。電極シールドはEF41/UF41と同じで,外部シールドが不要。Philipsの高周波管の構造は入出力の高周波シールドが徹底している。右写真は電球の明かりで透かしてみた様子。電極支持は2本の支持支柱によるもの。電極構造は下部に2つの2極部,上部に3極部があり,マイカ板が上中下と3枚ある。写真では上部と中部のマイカ板が白く見える。米国EIA名の6CV7は裏側に取って付けたようにプリントされている。

b8e[1fN]

Mullard EBC41 (P31 B8E BVA made in Gt. Britain),

from UK Unkown Receiver

b8e[1fN]

Mullard EBC41 (P31 B8E BVA made in Gt. Britain),

from UK Unkown Receiver

2c3[1fP]

Mullard EBC41 (1445 2C3 BVA AA), from NZ EKCO

Receiver model RDG

2c3[1fP]

Mullard EBC41 (1445 2C3 BVA AA), from NZ EKCO

Receiver model RDG

[1fP]

Telefunken UBC41 (made in Germany U 5006902), from

NZ EKCO Receiver model RCX

[1fP]

Telefunken UBC41 (made in Germany U 5006902), from

NZ EKCO Receiver model RCX

Back to TOP

EL41(6CK5) -Output

Pentode

EL41/UL41は,電力増幅用の5極管。プレート損失は9W。プッシュプルでは9Wの出力が得られる。EL41は米国のミニアチュア管6AR5/41/6K6GT相当の5極管であるが,ヒーター電流の点ではむしろ42/6F6相当といえる。大きな違いは高感度という点であり,欧州伝統の高gm設計である。

EL41

6.3V/0.71A, Ebmax300V/Pbmax9W, Esgmax300V/Psgmax1.4W,

250V, 250V, Rk170ohm, -7V(3.8Vrms), 36mA, 5.2mA, 10mA/V, 40k,

mu22, RL7k, Po3.9W(10%), 4.8W(Ig=+0.3uA),, eg0.32Vrms(Po=50mW)

[1fN]

Mullard EL41 (1440 1D3 BVA AA), from UK Unkown

Receiver

[1fN]

Mullard EL41 (1440 1D3 BVA AA), from UK Unkown

Receiver

[1fP]

Telefunken EL41 (made in Germany B17218009), from

NZ EKCO Receiver model RDG

[1fP]

Telefunken EL41 (made in Germany B17218009), from

NZ EKCO Receiver model RDG

UL41(45A5) -Output

Pentode

そして,もう1つ,Philipsはトランスレス用に低電圧大電流型にしたUL41を用意した。外観は全く同じであるが,スクリーン・グリッドの設計が異なり,3極管接続時の増幅率が高電圧型のEL41の場合mu=22であるのに対して,UL41の場合mu=10としている。この値は後世のHL94/30A5やEL86/6CW5と同じであり,低プレート電圧時のゼロバイアス電流を大きくし,出力が取れる設計である。また,負荷抵抗,内部抵抗も低くなっている。EL41とUL41は兄弟(双子)ではあるが,特性が大きく異なる真空管なのである。

UL41

45V/0.1A, Ebmax250V/Pbmax9W, Esgmax250V/Psgmax1.75W, Ehk150Vmax

170V, 170V, -10.4V(6Vrms), 53mA, 10mA, 9.5mA/V, 20k, mu10, RL3k,

Po4.0W(10%), 4.7W(Ig=+0.3uA), eg0.5Vrms(Po=50mW)

100V, 100V, -5.7V(3.8Vrms), 29mA, 5.5mA, 8.0mA/V, 18k, mu10, RL3k,

Po1.25W(10%), 1.25W(Ig=+0.3uA), eg0.55Vrms(Po=50mW)

[1fM]

[1fM] 2[1fM]

Philips Miniwatt UL41 (side XF NKC [LMZ] base LMZ),

from Matsushita Radio Receiver, 1952

2[1fM]

Philips Miniwatt UL41 (side XF NKC [LMZ] base LMZ),

from Matsushita Radio Receiver, 1952

Philipsのサンプルでは,ガラスは2枚合わせの筋,ボタンステムは旧型の皿形ガラスでジュメット線は昔のRaytheonのバンタルGTのように堅固なもので太い。さらに旧型の金属シェルが付いている。電極外観は6BQ5/EL84や6CW5/EL86を思い出させる8角柱構造である。カソード断面は楕円型である。電極支持は2本が第3グリッド支柱の近くに突き出ている。さらに防震用に上部マイカ板に4つの爪がある。下部マイカ板は小型円形でガラスに接する爪はない。ゲッタは電極上部に円盤型のゲッタ遮蔽皿がある。プレート側面には上下に開口部があり,その間に4つの四角い穴がある。グリッド支柱には放熱フィンはない。

elc[1fM]

elc[1fM]

Top part of Electrode of Philips Miniwatt

UL41/カソード・スリーブ,3本のグリッド支柱と電極支持支柱。

[1fQ]

Telefunken UL41 (made in Germany ? 5106810), from

NZ EKCO Receiver model RCX

[1fQ]

Telefunken UL41 (made in Germany ? 5106810), from

NZ EKCO Receiver model RCX

Back to TOP

EZ40(6BT4) -Full wave

Rectifier

EZ40は両波整流管。

6.3V/0.6A,

250Vrms, 90mA, 125ohm, 50uFmax

275Vrms, 90mA, 175ohm, 50uFmax

米国の6X4相当であるが,やや定格が大きい。後にこれは米国型9ピンミニアチュア管(NOVAL)に焼き直され,EZ80/6V4となった。

[1fN]

Mullard EZ40 (1451 19 BVA AA), from UK Unkown

Receiver

[1fN]

Mullard EZ40 (1451 19 BVA AA), from UK Unkown

Receiver

[1g7]

[1g7] [1g7]

[1g7]

Philips EZ40 (kD1 +/-2D), New Box, obtained in

1985, in

Holland/新型のEZ40。ガラス管の下部の形状はストレートでミニアチュア9ピン(NOVAL)と同じになっている。ただし,ガイド・ボスはある。ベース皿と管の接合は昔ながらの接着材を使っている。ゲッターはドーナツ型。電極組立はカシメ式になり印象はEZ81/6CA4のよう。

[1fP]

[1fP]

Appendix: Radiotron made in Australia

6X4, from NZ EKCO Receiver model RDG

Back to TOP

UY41(31A3) -Half wave

Rectifier

UY41はトランスレス用の片波整流管。

31V, 0.1A,

250Vrms, 100mA, 210ohm, 50uFmax

220Vrms, 100mA, 160ohm, 50uFmax

127Vrms, 100mA, 0ohm, 50uFmax

米国のミニアチュア管では35W4相当であるが,ヒータ電流150mA換算では21Vとなるから相当の省エネ設計である。

[1fM]

[1fM]

Philips Miniwatt UY41 (side - base N5E

XF), from Matsushita Radio Receiver, 1952

Philipsのサンプルでは,ガラスは2枚合わせの筋,ボタンステムは旧型の皿形ガラスでジュメット線は昔のRaytheonのバンタルGTのように堅固なもので太い。電極構造は,プレートは6X4のように十字型断面のものであるが中央にカソード露出部がある。しかし,両波ではなく片波整流だからフィンは切れ目無し。マイカは小さな丸型で,ガラス管に接する爪はない。電極支持はベース部から出た8本のうちの4本が上部マイカまで突き出ており,これが支持する。自立型である。プレートは2枚あわせで,十字断面としており,マイカには接合部の2点だけ突き出る。上部はプレート同電位に馬蹄形のゲッタサポートがあり,ここに充填傍本が付いている。支持支柱の1本はプレートに,1本はヒータにつながっている。

[1fP]

[1fP]

Philips Miniwatt UY41 (made in Holland,

base 1M2 X5K), from NZ EKCO Receiver model RCX

Back to TOP

Other Radio Receiver Tubes

EL42 -Power

Pentode

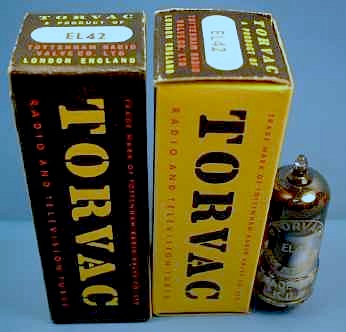

小型の5極出力管で,構造もEL41の縦寸だけを短くしたようなかんじ。この球はPhilipsがEL41/UL41と同時期に開発した省電力受信機用の出力管で,ヒータ電力は僅か1.26W,

またgmも比較的大きく設計され,感度は0.8Vrmsで50mW出る。自動車ラジオやバイブレータ(機械式DC-DCコンバータ)を用いた機器に使用する。プレート損失6Wあるので,自動車バッテリー電圧(ヒータ電圧)が5.5V-8Vの間でも過不足なく動作する(当時は6Vが蓄電池の標準)。プッシュプルの動作例もある(Po7W)。ちなみに,この球は日本で12Z-P1の6.3V版6Z-P1を作った頃に開発されており,実力の違いを垣間みる思いである。

6.3V, 0.2A, Ebmax300V/Pbmax6W, Esgmax300V/Psgmax1W

200V, 200V, Rk360ohm, (Eg6.8Vrms), 22.5mA, 3.5mA, 3.2mA/V, 90k,

mu11, RL9k, Po2.1W, 11%, (Eg=0.8 Vrms at Po=50mW)

225V, 225V, Rk360ohm, (Eg8Vrms), 26mA, 4.1mA, 3.2mA/V, 90k, mu11,

RL9k, Po2.8W, 12%, (Eg=0.75 Vrms at Po=50mW)

[1g7]

[1g7]

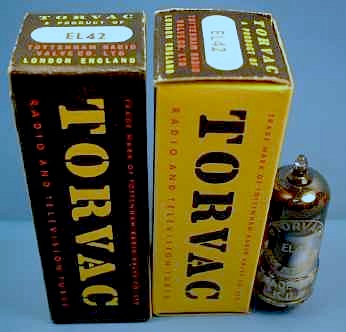

Left two, TORVAC EL42(M51 R4H), made in

England, made for KDM, Right, Mullard EL42 (M51 B3H), made in

Great Britain.

TORVAC製もPhilips系の造りを踏襲しており,製造コードの印字形式がMullardと全く同じなので,関連会社と思われる。写真ではガラス管壁の銀色が邪魔をして電極構造は見えないが,プレートは8角柱でEL41の縦寸を短くしたような印象。

[1g7]

TORVAC Tottenham Radio Valve Co. Ltd., London, England

[1g7]

TORVAC Tottenham Radio Valve Co. Ltd., London, England

Back to TOP

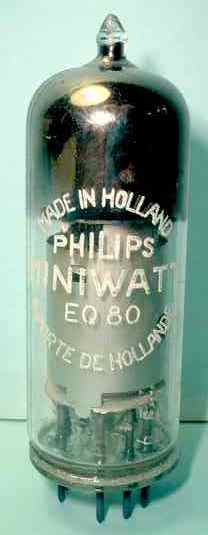

EQ80 Enneode - Detector and Amplitude Limiter in

FM Receiver -9極管 FM検波増幅

EQ80はPhilipsが1950年頃に開発した7グリッド管(9極管だよ)で,振幅制限増幅を兼ね備えたFMの検波管。EF42x3,EQ80,EL41の計5本でFM受信機ができる。米国GEが1949年に開発した6BN6(ゲーテットビーム管)や後の6DT6みたいなもので、米国と同時期に開発されたのである。インターネットの真空管紹介サイトにはペンタグリッド(5格子管ー7極管)以上無いみたいなことを書いているところもあるが、商品として9極管も開発され、大まじめに販売されていました。松下もPhilipsと技術提携しミニアチュア管を少し製造しはじめた1954年頃、リムロック管の他にEQ80を紹介したことがあります。

[Af5r]

Philips EQ80 (5u" k1B) (岡田章さん御寄贈)

[Af5r]

Philips EQ80 (5u" k1B) (岡田章さん御寄贈)

top

[Af5r]

top

[Af5r] bot

[Af5r]

Top and Bottom view of Electrode of Philips EQ80 (5u" k1B)

bot

[Af5r]

Top and Bottom view of Electrode of Philips EQ80 (5u" k1B)

bas

[Af5]

bas

[Af5] pin

[Af5r]

Top and Bottom view of Base Stem of Philips EQ80 (5u" k1B)

pin

[Af5r]

Top and Bottom view of Base Stem of Philips EQ80 (5u" k1B)

Back to TOP

Miscellaneous Rimlock type amplifying Valves

EF40 -AF Pentode

Philipsが開発した低周波増幅用5極管。「この球は放送受信機用ではなく,ECC40とともに低周波アンプ用に開発され,マニュアルにはその他の分類で登場する。」と書いたのは早計で,開発当初は,高級ラジオの低周波増幅段に用いることが想定されていた。欧州ラジオはHigh

gmのパワー管を用いるのが主流のため,IF増幅と検波に複合管EBC41などを用いると低周波増幅管を省略して4球スーパーが組めるが,より高級なラジオは低周波増幅管を用いる設計としていた。それがEF40であった。EF40はプリアンプに,ECC40は位相反転アンプに使用する。いまでいうオーデイオ管である。ハムを除き,真空管雑音,マイクロフォニーを最小にするよう設計されている。実は9ピン・ミニアチュア管(NOVAL管)のEF86/6267の原型であって,ガラス管の形式を代えただけである。

6.3V, 0.2A

250V, 140V, Eg3=0V, -2V, 3.0mA, 0.55mA, 1.85mA/V, 2.5Mohm, mu38

[1g7]

[1g7] [1g7]

[1g7]

Philips EF40 (l98 +/-o13), obtained in 1985, in

Holland.

シングル・アンプでも作ろうかと考えて1985年にオランダで入手したもの。

[AeGr]

-

[AeGr]

-

Back to TOP

ECC40

[AeGr]

Seimens ECC40 (茨城県 宇多さん御寄贈)

[AeGr]

Seimens ECC40 (茨城県 宇多さん御寄贈)

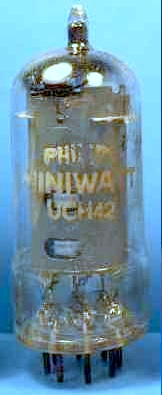

EF42 -RF Pentode

200MHzまでの高周波広帯域増幅用の5極管。「この球もその他に数えら,UF42とともに業務用である。」と書いたのは早計で,開発当初は,民生用で,FM受信機用あった。開発当事は,FM受信機の自励型周波数変換とIF増幅に用いられた。プレート電流10mAでgm

9mA/Vと(当時としては)高gm管である。入力容量9.4pF, 出力容量4.3pF,

Cgp=0.006pFと小さく設計されている。米国でいう6AH6(1946年開発)の対抗馬かもしれない。6AH6に比べて,5極接続時の代表特性はほぼ同じだが,省ヒータ電力の設計になっている。このため,3極接続時の増幅率が2倍に大きく,また3極接続時の内部抵抗は高い。周波数変換にも使え,この場合,gc=3-4mA/V,

Req=3-5kohmである。

6.3V, 0.33A

250V, 250V, 0V, -2V, 10mA, 2.4mA, 9mA/V, 0.5Mohm, mu83, Req=840ohm

(UF42)

21V, 100mA (2.1W)

170V, 170V, 0V, -2V, 10mA, 2.8mA, 8mA/V, 0.3Mohm, mu52, Req=1060

ohm

この球をさらに省電力として6.3V/0.3A(1.89W)で設計し直したものが,後にTVで爆発的に普及したEF80/6BX6なのだと思われる。

[1g7]

[1g7]

Mullard EF42 (MAB Dl), Foreign Made.

おそらくオランダPhilips製。英国製の直流安定化電源の保守部品として1960年代に輸入されたもの。誤差増幅に用いた。ちなみにパワー管はEL37だった。

Back to TOP

The Rimlock D-range of Broadcast Valves

オランダPhilipsは乾電池を用いたポータブル・ラジオ用に4本のリムロック管(Dシリーズ)を作った。それが周波数変換用6極管DK40,

2極・高周波増幅5極管DAF40, 2極・低周波増幅5極管DAF41,

それに出力用5極管DL41である。

米国の電池管は伝統的に7ピン・ミニアチュア管のみであるが,リムロック管は8ピンであるため,欧州伝統の2極・5極複合管が作れた。2つの検波用2極管は1つは検波用に,他方はD-AGC(遅延自動ゲイン制御)用に使えるのである。日本のラジオでは問題にされなかった(むしろ,2つの検波管は邪魔者扱いされて1個に減らした6Z-DH3Aが誕生し主流となったいきさつがある)が,米国や欧州ではD-AGCが必要だったらしい。これらのシリーズのうち,DK40は1.4V/50mA管であり,,

DL41は1.4V/100mA管であるが,DAF40,

DAF41は省電力の1.4V/25mA管である。実に日本の後のSF管(省電力管)を早期に作っていたことになる。おそるべし。

ここに紹介するのは,DL41のみである。

DL41 - Battery Power

Pentode

高圧90-150Vで働く出力管。省電力(低電圧)の用途にはDL92(3S4)を使えとある。つまり,住み分けを考慮して設計された球である。シングルで90Vで出力0.36W,

120Vで0.55W得られるが,150V, B級プッシュプルでは2W得られるとある。

1.4V, 100mA (2.8V, 50mA)

(One Heater Operation/ヒータ1本動作)

120V, 120V, -5.8V(3.5Vrms), 5mA, 0.82mA, 1.35mA/V, mu10, 165k,

RL24k, Po0.27W, 10%, (1.3Vrms at 50mW)

90V, 90V, -3.6V(3Vrms), 4mA, 0.65mA, 1.25mA/V, mu10, 175k,

RL22.5k, Po0.16W, 10%, (1.4Vrms at 50mW)

(Two Heater Operation/ヒータ2本動作)

120V, 120V, -5.65V(3.8Vrms), 10mA, 1.65mA, 2.55mA/V, mu10, 80k,

RL12k, Po0.55W, 10%, (0.9Vrms at 50mW)

90V, 90V, -3.6V(3.1Vrms), 8mA, 1.3mA, 2.45mA/V, mu10, 90k,

RL11.3k, Po0.33W, 10%, (1.05Vrms at 50mW)

[1g7]

Philips Miniwatt DL41 (H+3 57I), (H+3 476),

[1g7]

Philips Miniwatt DL41 (H+3 57I), (H+3 476),

2[1g7]

2[1g7]

フィラメントは逆V字型2本で,電極上部にフィラメント吊り用バネが左右に1本づつあるはすごい仕掛け。

[1g7]

Miniwatt Box(30-657-42.3)

[1g7]

Miniwatt Box(30-657-42.3)

Back to TOP

(c)2001-2002, 2006, 2011, 2013 Koji

HAYASHI All rights are reserved.

1st edition

(2000.9.26)+(2000.9.28)+(2001.2.3)+(2001.6.22)+(2001.6.25)+(2001.7.7),

2nd edition (2003.1.13),+(2003.11.3)

U5

U5 E5

E5

[1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM] E5-2[1fM]

E5-2[1fM] E5-bas[1fM]

E5-bas[1fM] E-1[1fM]

E-1[1fM] E-2[1fM]

E-2[1fM] E-bas[1fM]

E-bas[1fM] [1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM] [1fM]

[1fM] [1fP]

[1fP] [1fP]

[1fP] [1fP]

[1fP] [1g7]

[1g7] [1g7]

[1g7] nm3[1fM]

nm3[1fM] [1fM]

[1fM] ubc41L

ubc41L R[1fM]

R[1fM] ubc41bt[1fM]

ubc41bt[1fM] [1fP]

[1fP] b1g[1fP]

b1g[1fP] qb6[1fN]

qb6[1fN] [1g7]

[1g7] b8e[1fN]

b8e[1fN] 2c3[1fP]

2c3[1fP] [1fP]

[1fP] [1fN]

[1fN] [1fP]

[1fP] [1fM]

[1fM] 2[1fM]

2[1fM] elc[1fM]

elc[1fM] [1fQ]

[1fQ] [1fN]

[1fN] [1g7]

[1g7] [1g7]

[1g7]

[1fP]

[1fP]

[1fM]

[1fM] [1fP]

[1fP] [1g7]

[1g7] bas

[Af5]

bas

[Af5] [1g7]

[1g7]

[1g7]

[1g7]

2[1g7]

2[1g7] [1g7]

[1g7]